социология и история :: SYL.ru

Традиционное общество – социологическое понятие

Изучение различных форм человеческой деятельности обуславливает то, что некоторые из них определяются как наиболее значимые и базовые для характеристики разных типов общества. Довольно часто таким фундаментальным понятием является общественное производство. Начиная с 19 века, многие философы, а затем и социологи выдвигали идеи о том, что разные виды этой деятельности обуславливают идеологию, массовую психологию и социальные институции.

Если по Марксу таким базисом являются производственные отношения, то сторонники теорий индустриального и постиндустриального общества считали более фундаментальным понятием продуктивные силы. Однако первой стадией развития социума они называли традиционное общество.

Если по Марксу таким базисом являются производственные отношения, то сторонники теорий индустриального и постиндустриального общества считали более фундаментальным понятием продуктивные силы. Однако первой стадией развития социума они называли традиционное общество.Что это значит?

В специальной литературе нет точного определения этого понятия. Известно, что так для удобства обозначали стадию, которая предшествует индустриальному обществу, начавшему развиваться с 19 века, и постиндустриальному, в котором мы живем сейчас. Что же это за тип социума? Традиционное общество – это некий вид взаимоотношений между людьми, который имеет слабую или неразвитую государственность, а то и вовсе характеризуется отсутствием последней. Этот термин также употребляют при характери

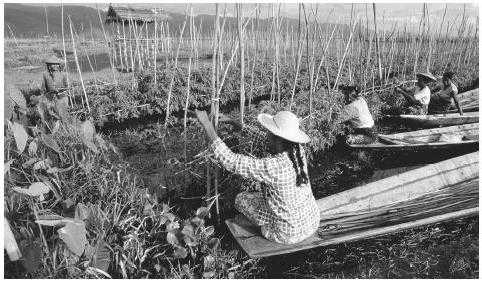

стике сельских, аграрных структур, которые находятся в ситуации изоляции или стагнации. Экономику таких обществ описывают как экстенсивную, полностью зависящую от капризов природы и основанную на скотоводстве и обработке земли.

стике сельских, аграрных структур, которые находятся в ситуации изоляции или стагнации. Экономику таких обществ описывают как экстенсивную, полностью зависящую от капризов природы и основанную на скотоводстве и обработке земли.Традиционное общество — признаки

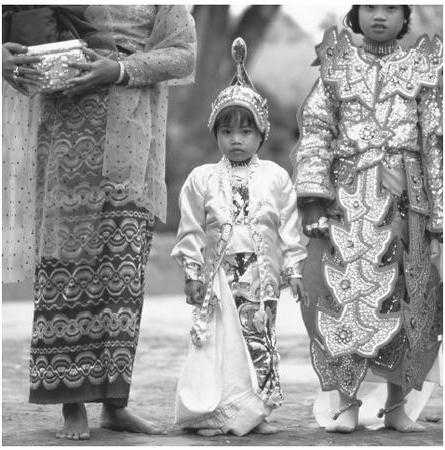

Это прежде всего практически полное отсутствие промышленности, устойчивых связей между различными секторами, патриархальная культура, основанная на преобладании религиозных догм и традиций, а также устоявшихся ценностей. Одним из главных цементирующих аспектов такого социума называют диктат коллективных устремлений над индивидуальными, жесткую иерархическую структуру, а также неизменность уклада жизни, возведенного в абсолют. Им управляют неписаные законы, за нарушение которых полагаются весьма суровые наказания, а наиболее сильным рычагом регламентации поведения его членов являются семейные связи и обычаи.

Традиционное общество и историки

Эта теория не приобрела популярности среди историков, которые упрекали социологов в том, что подобная социальная структура является «плодом ученого воображения» или же существует в маргинальных системах, таких как племена аборигенов Австралии или провинциальные деревни в африканских или ближневосточных государствах. Социологи представляют традиционное общество в качестве некоего этапа развития человечества, господствовавшего до 19 века. Тем не менее, ни Древние Египет или Китай, ни античные Рим и Грецию, ни средневековую Европу или Византию нельзя представить, как полностью соответствующие этому определению. Более того, многие признаки индустриального или даже постиндустриального общества, такие как писаное право, преимущество взаимоотношений между людьми над отношениями «человек-природа», сложная система управления и социальные структуры присутствовали и в ранний период времени. Как это можно объяснить? Дело в том, что понятие традиционного общества используется социологами для удобства, чтобы иметь возможность охарактеризовать изменения, произошедшие в индустриальную эпоху.

Эта теория не приобрела популярности среди историков, которые упрекали социологов в том, что подобная социальная структура является «плодом ученого воображения» или же существует в маргинальных системах, таких как племена аборигенов Австралии или провинциальные деревни в африканских или ближневосточных государствах. Социологи представляют традиционное общество в качестве некоего этапа развития человечества, господствовавшего до 19 века. Тем не менее, ни Древние Египет или Китай, ни античные Рим и Грецию, ни средневековую Европу или Византию нельзя представить, как полностью соответствующие этому определению. Более того, многие признаки индустриального или даже постиндустриального общества, такие как писаное право, преимущество взаимоотношений между людьми над отношениями «человек-природа», сложная система управления и социальные структуры присутствовали и в ранний период времени. Как это можно объяснить? Дело в том, что понятие традиционного общества используется социологами для удобства, чтобы иметь возможность охарактеризовать изменения, произошедшие в индустриальную эпоху.www.syl.ru

Ответы@Mail.Ru: признаком традиционного общества является

Традиционным называется такое общество, в котором высшую ценность имеет сохранение и приверженность традициям в ущерб развитию. Для традиционного общества характерен ряд принципиальных признаков. Это авторитарность и твердая иерархия, преобладание коллективных интересов, традиционная экономика, низкая мобильность населения, аграрный уклад, сословная организация и перераспределение социальных благ. В традиционном обществе не приветствуются стремление к индивидуализму, извлечение материальной выгоды, рыночные методы торговли. Население преимущественно проживает в сельской местности, сильны родственные связи. Нельзя рассматривать традиционное общество как всецело негативное явление, не зря же до сих пор можно встретить призывы социологов и философов вернуть статичность общества. Трансформация традиционного общества крайне болезненна, особенно если проводится по религиозным мотивам, характерно возникновение жесткого и активного сопротивления. Смена жизненного уклада и принципов существования с трудом переносится населением, воспринимается как крушение идеалов, переосмысление ориентиров и ценностей. <a rel=»nofollow» href=»http://ru.wikipedia.org/wiki/Традиционное_общество» target=»_blank»>http://ru.wikipedia.org/wiki/Традиционное_общество</a>

Учебник открой, а!!! ! нефиг тут уроки делать!

touch.otvet.mail.ruКаковы характерные черты традиционного общества 🚩 Общественные движения

В научной литературе, например, в социологических словарях и учебниках, встречаются различные определения понятия традиционного общества. Проанализировав их, можно выделить основополагающие и определяющие факторы при выделении типа традиционного общества. Такими факторами являются: главенствующее место сельского хозяйств в обществе, не подверженность динамичным изменениям, наличие общественных укладов разных ступеней развития, не обладающих зрелым индустриальным комплексом, противопоставление современному индустриальному обществу, господство в нем сельского хозяйства и низкие темпы развития.

Традиционное общество – это общество аграрного типа, поэтому для него характерны ручной труд, разделение труда по условиям труда и общественным функциям, регулирование общественной жизни, основанное на традициях.

Единой и точной концепции о традиционном обществе в социологической науке не существует в силу того, что широкие трактовки термина «традиционное общество» позволяют отнести к данному типу общественные уклады, которые по своим характеристикам значительно отличаются друг от друга, например, племенное и феодальное общество.

Согласно американскому социологу Даниелу Беллу, для традиционного общества характерно отсутствие государственности, преобладание традиционных ценностей и патриархальный уклад жизни. Традиционное общество является первым по времени образования и возникает с возникновением общества вообще. В периодизации истории человечества такой тип общества занимает самый большой временной отрезок. В нем выделяются несколько типов обществ согласно историческим эпохам: первобытное общество, рабовладельческое античное общество и средневековое феодальное общество.

В традиционном обществе, в противовес индустриальному и постиндустриальному обществам, человек всецело зависит от сил природы. Промышленное производство в таком обществе отсутствует или занимает минимальную долю, потому что традиционное общество не нацелено на произведение товаров массового потребления и в нем существуют религиозные запреты на загрязнение природы. Главное в традиционном обществе – поддержание существование человека как вида. Развитие такого общества связано с экстенсивным распространением человечества и сбором природных богатств с больших территорий. Основные отношения в таком обществе складываются между человеком и природой.

www.kakprosto.ru

признаки традиционного общества

Сущностные признаки традиционного общества: 1. преобладание натурального хозяйства, слабая развитость рыночных отношений; 2. устойчивость социальных структур, институтов, типовых моделей межсубъектных отношений; 3. господство традиционных форм социального поведения и культурных образцов нормативно-ценностного характера; консервативность общественной психологии и индивидуального мышления, негативное отношение субъектов к большей части социальных инноваций; 4. доминирование в ранних его фазах духа патриархальной общинности, предполагающей слабую развитость личностного начала, отсутствие в нем ярко выраженого трансгрессивного духа и стремления к противопоставлению индивидуального «я» общинному «мы» ; 5. высокий социокультурный статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной автономии; 6. отсутствие специальных общественных механизмов по культивированию пространства социальной и духовной свободы; 7. жесткая иерархическая поляризованность структуры социума, состоящего не из равноправных граждан, а из вертикально ориентированных социальных диад противоположных сословий и слоев — землевладельцев и крестьян, сеньоров и вассалов; существование правовых ограничений (чаще всего на базе норм обычного права) , препятствующих переходам индивидов с одного уровня на другой.

Сущностные признаки традиционного общества: 1. преобладание натурального хозяйства, слабая развитость рыночных отношений; 2. устойчивость социальных структур, институтов, типовых моделей межсубъектных отношений; 3. господство традиционных форм социального поведения и культурных образцов нормативно-ценностного характера; консервативность общественной психологии и индивидуального мышления, негативное отношение субъектов к большей части социальных инноваций; 4. доминирование в ранних его фазах духа патриархальной общинности, предполагающей слабую развитость личностного начала, отсутствие в нем ярко выраженого трансгрессивного духа и стремления к противопоставлению индивидуального «я» общинному «мы» ; 5. высокий социокультурный статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной автономии; 6. отсутствие специальных общественных механизмов по культивированию пространства социальной и духовной свободы; 7. жесткая иерархическая поляризованность структуры социума, состоящего не из равноправных граждан, а из вертикально ориентированных социальных диад противоположных сословий и слоев — землевладельцев и крестьян, сеньоров и вассалов; существование правовых ограничений (чаще всего на базе норм обычного права) , препятствующих переходам индивидов с одного уровня на другой.

1. преобладание натурального хозяйства, слабая развитость рыночных отношений; 2. устойчивость социальных структур, институтов, типовых моделей межсубъектных отношений; 3. господство традиционных форм социального поведения и культурных образцов нормативно-ценностного характера; консервативность общественной психологии и индивидуального мышления, негативное отношение субъектов к большей части социальных инноваций; 4. доминирование в ранних его фазах духа патриархальной общинности, предполагающей слабую развитость личностного начала, отсутствие в нем ярко выраженого трансгрессивного духа и стремления к противопоставлению индивидуального «я» общинному «мы» ; 5. высокий социокультурный статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной автономии; 6. отсутствие специальных общественных механизмов по культивированию пространства социальной и духовной свободы; 7. жесткая иерархическая поляризованность структуры социума, состоящего не из равноправных граждан, а из вертикально ориентированных социальных диад противоположных сословий и слоев — землевладельцев и крестьян, сеньоров и вассалов; существование правовых ограничений (чаще всего на базе норм обычного права) , препятствующих переходам индивидов с одного уровня на другой.

Сущностные признаки традиционного общества: 1. преобладание натурального хозяйства, слабая развитость рыночных отношений; 2. устойчивость социальных структур, институтов, типовых моделей межсубъектных отношений; 3. господство традиционных форм социального поведения и культурных образцов нормативно-ценностного характера; консервативность общественной психологии и индивидуального мышления, негативное отношение субъектов к большей части социальных инноваций; 4. доминирование в ранних его фазах духа патриархальной общинности, предполагающей слабую развитость личностного начала, отсутствие в нем ярко выраженого трансгрессивного духа и стремления к противопоставлению индивидуального «я» общинному «мы» ; 5. высокий социокультурный статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной автономии; 6. отсутствие специальных общественных механизмов по культивированию пространства социальной и духовной свободы; 7. жесткая иерархическая поляризованность структуры социума, состоящего не из равноправных граждан, а из вертикально ориентированных социальных диад противоположных сословий и слоев — землевладельцев и крестьян, сеньоров и вассалов; существование правовых ограничений (чаще всего на базе норм обычного права) , препятствующих переходам индивидов с одного уровня на другой.

Сущностные признаки традиционного общества: 1. преобладание натурального хозяйства, слабая развитость рыночных отношений; 2. устойчивость социальных структур, институтов, типовых моделей межсубъектных отношений; 3. господство традиционных форм социального поведения и культурных образцов нормативно-ценностного характера; консервативность общественной психологии и индивидуального мышления, негативное отношение субъектов к большей части социальных инноваций; 4. доминирование в ранних его фазах духа патриархальной общинности, предполагающей слабую развитость личностного начала, отсутствие в нем ярко выраженого трансгрессивного духа и стремления к противопоставлению индивидуального «я» общинному «мы» ; 5. высокий социокультурный статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной автономии; 6. отсутствие специальных общественных механизмов по культивированию пространства социальной и духовной свободы; 7. жесткая иерархическая поляризованность структуры социума, состоящего не из равноправных граждан, а из вертикально ориентированных социальных диад противоположных сословий и слоев — землевладельцев и крестьян, сеньоров и вассалов; существование правовых ограничений (чаще всего на базе норм обычного права) , препятствующих переходам индивидов с одного уровня на другой.

Сущностные признаки традиционного общества: 1. преобладание натурального хозяйства, слабая развитость рыночных отношений; 2. устойчивость социальных структур, институтов, типовых моделей межсубъектных отношений; 3. господство традиционных форм социального поведения и культурных образцов нормативно-ценностного характера; консервативность общественной психологии и индивидуального мышления, негативное отношение субъектов к большей части социальных инноваций; 4. доминирование в ранних его фазах духа патриархальной общинности, предполагающей слабую развитость личностного начала, отсутствие в нем ярко выраженого трансгрессивного духа и стремления к противопоставлению индивидуального «я» общинному «мы» ; 5. высокий социокультурный статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной автономии; 6. отсутствие специальных общественных механизмов по культивированию пространства социальной и духовной свободы; 7. жесткая иерархическая поляризованность структуры социума, состоящего не из равноправных граждан, а из вертикально ориентированных социальных диад противоположных сословий и слоев — землевладельцев и крестьян, сеньоров и вассалов; существование правовых ограничений (чаще всего на базе норм обычного права) , препятствующих переходам индивидов с одного уровня на другой.

Сущностные признаки традиционного общества: 1. преобладание натурального хозяйства, слабая развитость рыночных отношений; 2. устойчивость социальных структур, институтов, типовых моделей межсубъектных отношений; 3. господство традиционных форм социального поведения и культурных образцов нормативно-ценностного характера; консервативность общественной психологии и индивидуального мышления, негативное отношение субъектов к большей части социальных инноваций; 4. доминирование в ранних его фазах духа патриархальной общинности, предполагающей слабую развитость личностного начала, отсутствие в нем ярко выраженого трансгрессивного духа и стремления к противопоставлению индивидуального «я» общинному «мы» ; 5. высокий социокультурный статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной автономии; 6. отсутствие специальных общественных механизмов по культивированию пространства социальной и духовной свободы; 7. жесткая иерархическая поляризованность структуры социума, состоящего не из равноправных граждан, а из вертикально ориентированных социальных диад противоположных сословий и слоев — землевладельцев и крестьян, сеньоров и вассалов; существование правовых ограничений (чаще всего на базе норм обычного права) , препятствующих переходам индивидов с одного уровня на другой.

Сущностные признаки традиционного общества: 1. преобладание натурального хозяйства, слабая развитость рыночных отношений; 2. устойчивость социальных структур, институтов, типовых моделей межсубъектных отношений; 3. господство традиционных форм социального поведения и культурных образцов нормативно-ценностного характера; консервативность общественной психологии и индивидуального мышления, негативное отношение субъектов к большей части социальных инноваций; 4. доминирование в ранних его фазах духа патриархальной общинности, предполагающей слабую развитость личностного начала, отсутствие в нем ярко выраженого трансгрессивного духа и стремления к противопоставлению индивидуального «я» общинному «мы» ; 5. высокий социокультурный статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной автономии; 6. отсутствие специальных общественных механизмов по культивированию пространства социальной и духовной свободы; 7. жесткая иерархическая поляризованность структуры социума, состоящего не из равноправных граждан, а из вертикально ориентированных социальных диад противоположных сословий и слоев — землевладельцев и крестьян, сеньоров и вассалов; существование правовых ограничений (чаще всего на базе норм обычного права) , препятствующих переходам индивидов с одного уровня на другой.

Эм. Наыига все написали одно и тоже? Дибилы чтол ли?

Сущностные признаки традиционного общества: 1. преобладание натурального хозяйства, слабая развитость рыночных отношений; 2. устойчивость социальных структур, институтов, типовых моделей межсубъектных отношений; 3. господство традиционных форм социального поведения и культурных образцов нормативно-ценностного характера; консервативность общественной психологии и индивидуального мышления, негативное отношение субъектов к большей части социальных инноваций; 4. доминирование в ранних его фазах духа патриархальной общинности, предполагающей слабую развитость личностного начала, отсутствие в нем ярко выраженого трансгрессивного духа и стремления к противопоставлению индивидуального «я» общинному «мы» ; 5. высокий социокультурный статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной автономии; 6. отсутствие специальных общественных механизмов по культивированию пространства социальной и духовной свободы; 7. жесткая иерархическая поляризованность структуры социума, состоящего не из равноправных граждан, а из вертикально ориентированных социальных диад противоположных сословий и слоев — землевладельцев и крестьян, сеньоров и вассалов; существование правовых ограничений (чаще всего на базе норм обычного права) , препятствующих переходам индивидов с одного уровня на другой.

Сущностные признаки традиционного общества: 1. преобладание натурального хозяйства, слабая развитость рыночных отношений; 2. устойчивость социальных структур, институтов, типовых моделей межсубъектных отношений; 3. господство традиционных форм социального поведения и культурных образцов нормативно-ценностного характера; консервативность общественной психологии и индивидуального мышления, негативное отношение субъектов к большей части социальных инноваций; 4. доминирование в ранних его фазах духа патриархальной общинности, предполагающей слабую развитость личностного начала, отсутствие в нем ярко выраженого трансгрессивного духа и стремления к противопоставлению индивидуального «я» общинному «мы» ; 5. высокий социокультурный статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной автономии; 6. отсутствие специальных общественных механизмов по культивированию пространства социальной и духовной свободы; 7. жесткая иерархическая поляризованность структуры социума, состоящего не из равноправных граждан, а из вертикально ориентированных социальных диад противоположных сословий и слоев — землевладельцев и крестьян, сеньоров и вассалов; существование правовых ограничений (чаще всего на базе норм обычного права) , препятствующих переходам индивидов с одного уровня на другой.

Зачем баллы набираете???

Сущностные признаки традиционного общества: 1. преобладание натурального хозяйства, слабая развитость рыночных отношений; 2. устойчивость социальных структур, институтов, типовых моделей межсубъектных отношений; 3. господство традиционных форм социального поведения и культурных образцов нормативно-ценностного характера; консервативность общественной психологии и индивидуального мышления, негативное отношение субъектов к большей части социальных инноваций; 4. доминирование в ранних его фазах духа патриархальной общинности, предполагающей слабую развитость личностного начала, отсутствие в нем ярко выраженого трансгрессивного духа и стремления к противопоставлению индивидуального «я» общинному «мы» ; 5. высокий социокультурный статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной автономии; 6. отсутствие специальных общественных механизмов по культивированию пространства социальной и духовной свободы; 7. жесткая иерархическая поляризованность структуры социума, состоящего не из равноправных граждан, а из вертикально ориентированных социальных диад противоположных сословий и слоев — землевладельцев и крестьян, сеньоров и вассалов; существование правовых ограничений (чаще всего на базе норм обычного права) , препятствующих переходам индивидов с одного уровня на другой.

Сущностные признаки традиционного общества: 1. преобладание натурального хозяйства, слабая развитость рыночных отношений; 2. устойчивость социальных структур, институтов, типовых моделей межсубъектных отношений; 3. господство традиционных форм социального поведения и культурных образцов нормативно-ценностного характера; консервативность общественной психологии и индивидуального мышления, негативное отношение субъектов к большей части социальных инноваций; 4. доминирование в ранних его фазах духа патриархальной общинности, предполагающей слабую развитость личностного начала, отсутствие в нем ярко выраженого трансгрессивного духа и стремления к противопоставлению индивидуального «я» общинному «мы» ; 5. высокий социокультурный статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно, низкая социальная оценка попыток к обретению личностной автономии; 6. отсутствие специальных общественных механизмов по культивированию пространства социальной и духовной свободы; 7. жесткая иерархическая поляризованность структуры социума, состоящего не из равноправных граждан, а из вертикально ориентированных социальных диад противоположных сословий и слоев — землевладельцев и крестьян, сеньоров и вассалов; существование правовых ограничений (чаще всего на базе норм обычного права) , препятствующих переходам индивидов с одного уровня на другой.

ques.ru

Найдите в приведенном списке признаки традиционного общества

1) Традиционное общество характеризуется господством сельского натурального хозяйства и примитивного ремесла. В таких обществах преобладает экстенсивный путь развития и ручной труд. Собственность принадлежит общине или государству. Частная собственность не является ни священной, ни неприкосновенной. Социальная структура традиционного общества сословно корпоративна, стабильна и неподвижна. Социальная мобильность фактически отсутствует. Поведение человека в обществе регулируется обычаями, верованиями, неписанными законами. В политической сфере господствует церковь и армия. Человек полностью отчужден от политики. Власть ему представляется большей ценностью, чем право и закон. Духовная сфера человеческого бытия приоритетна над экономической.

Наверное прежде всего армия и церковь. Это основа любого общества. Консерватизм здоровый- как приемственность развитие-это верно и наличие гражданского общества, но такового в России отродясь не было. А вот демократические права граждан -совем даже не ообьязательны, имею ввиду что не в каждом обществе они имеют место.

touch.otvet.mail.ru